Por Nicolás Sacco

En un comunicado de prensa reciente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) denunció ante la justicia manipulación en el censo 2010. El presunto delito radica en la supuesta réplica de registros de personas en la base de datos definitiva del Censo 2010, hasta el momento, de unas 400.000 personas, que implica aproximadamente el 1% de la población definitiva informada.

La situación de la producción de estadísticas públicas es de fundamental relevancia en la coyuntura política de Argentina. Por ejemplo, en una reciente entrevista el actual presidente Macri se refirió a la situación institucional del INDEC como “el peor o una de las peores” realidades con la cual tuvo que lidiar su gobierno desde que entró en funciones.

A raíz de este hecho y dado el clima institucional que se vivió en el INDEC durante, al menos, los últimos diez años, diversas voces se alzaron impugnado el proceso censal (una búsqueda por Twitter con las palabras clave @censos e #INDEC lo acredita, sobre todo el día de salida de la gacetilla de prensa y su réplica en distintos medios de comunicación -15-7-2016 y siguientes).

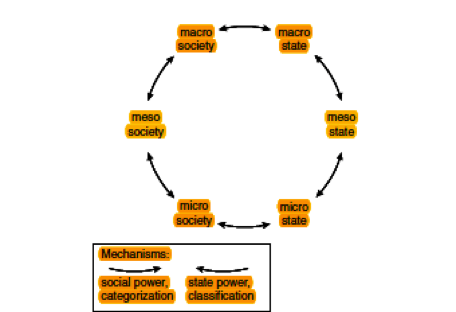

En este post se hace una lectura de esta situación, teniendo en cuenta parte de los procesos de producción de información estadística haciendo uso de algunas de las ideas elaboradas por Emigh et. al (2016) , que r emiten al análisis de la interacción entre el estado y la sociedad en la producción censal.

emiten al análisis de la interacción entre el estado y la sociedad en la producción censal.

Fuente: Emight et. al (2016).

Las sospechas

Más a allá de las sospechas sobre el proceso censal, que se dieron mucho tiempo antes de la denuncia e incluso previamente de llevado a cabo el operativo de campo el día 27 de octubre de 2010 (ver informes de UBA, ATE-INDEC y AEPA), los usuarios y el público en general sólo poseen información proveniente de una denuncia, que, hasta tanto no se cuente con todos los elementos de prueba, sigue siendo eso y nada más: una denuncia.

De cualquier manera, no sería llamativo que se compruebe efectivamente que distintos procesos de imputación fueron llevados a cabo con los datos del censo. Como se expresó en un estudio que revisó una buena parte de los procesos que se llevaron a cabo durante todas las etapas censales, en base a información publicada, el principal problema de validez metodológica del censo 2010 radicó en la falta de informes que dieran cuenta de las distintas pautas de imputación de unidades de análisis (viviendas, hogares, personas) y de corrección de las variables, aspecto al que aludió el actual equipo del INDEC.

Dada la complejidad intrínseca que implica llevar a cabo un procedimiento censal, no es de extrañar que su aplicación y calidad sean difíciles de lograr. Los censos en Argentina mostraron distintos niveles de calidad. Ellos en parte muestran las diferencias en los intereses teóricos (y por ende, políticos) por detrás de las definiciones censales, pero también son resultado de la falta de coordinación tanto de la investigación social como de los procesos estadísticos planificados a largo plazo por las instituciones gubernamentales.

La información disponible y experiencias regionales

¿Ha habido casos de imputación de viviendas con habitantes ausentes con información completa de las personas que residen en una vivienda similar, la cual es elegida a través de un algoritmo que considera el tipo de vivienda y la cercanía geográfica? ¿Se han ‘poblado’ viviendas con habitantes ausentes reemplazando información de viviendas con habitantes presentes (tal como se hizo con los resultados del censo experimental)? Los usuarios no lo sabemos todavía.

En todo caso, esto no sería una práctica ajena a otros institutos de estadística. La estimación de población en viviendas con habitantes ausentes se efectuó en muchos países de la región que en general aplicaron censos de derecho tales como México, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, en resto del mundo. La frecuencia con que se dio este problema oscila entre 0.2% en Venezuela y 1.5% en Brasil (aunque este procedimiento es distinto al de otros países). La operatoria se basa en el supuesto de una alta correlación intra-clásica que generalmente se presenta para las características de las unidades de un mismo sector censal (parte de una manzana) y de sectores censales vecinos.

Por ejemplo, este tipo de aplicación fue implementada en los censos de Brasil, México y Uruguay. Sólo en el caso de Chile (Bianchini et al., 2013: 56) -cuyo censo tuvo una gran cantidad de problemas de calidad- no fue informado al público cuando se difundieron los resultados. Al contrario del caso chileno, Uruguay anunció este procedimiento desde la primera salida de los datos[1] y en los microdatos los casos de distintas formas imputados fueron marcados con una variable específica de modo tal que el usuario pueda identificar cuando se trató de casos ‘clonados’ en viviendas ocupadas con moradores ausentes (Cabella et al., 2012).

En Brasil fue adoptado por primera vez en el 2007 y repetido en el 2010, sin mediar mucha discusión al respecto. El método implementado utilizó información de aquellos domicilios que estaban “cerrados” y después fueron “abiertos”, tratando de consignar de forma más cercana de lo que se esperaría en esos casos[2]. En la práctica, parecería que no ha funcionado tan bien: los hogares donde no se encontraron las personas tienen características muy distintas de aquellas en las que se aplicó el censo. A pesar de eso, en el caso de Brasil las primeras publicaciones ya daban cuenta a los usuarios de estas imputaciones[3], pero luego fue de a poco detallándose menos, hasta el punto en el cual ya la mayoría de los usuarios considera esta población como censo[4].

Si bien no se trata de los mismos procedimientos denunciados para el caso argentino, como se ve, esta práctica (similar) fue una cuestión muy importante relativa a la ronda censal 2010 en algunos países de América Latina. Lo que se puede intuir de estas operaciones de imputación es que, a pesar de que existan razones técnicas de peso para llevar a cabo estos procedimientos, pueden ser también utilizados como uno de los dispositivos de los institutos para disminuir sus brechas de cobertura.

Dado que las recomendaciones internacionales sugieren que las bases de microdatos censales estén disponibles a todo tipo de usuarios, debería ser posible contar con toda la documentación necesaria para su correcto manejo e interpretación (ONU, 2011). Sobre todo, contar con las previsiones e instrucciones para el análisis en aquellas variables o regiones geográficas donde la imputación fue de magnitud considerable o donde, para completar la cobertura de moradores ausentes, se utilizaron las estimaciones de población en viviendas censadas. Para ello deberían publicarse los antecedentes, procedimientos, metodologías, soluciones y decisiones estratégicas que han sido adoptadas en la construcción de la base datos.

Estado y Sociedad en la producción censal

La denuncia sobre la presunta manipulación del censo 2010 se da en un contexto de fuerte conflictividad social y donde distintos ex funcionarios del gobierno kirchnerista son sistemáticamente acusados por presuntos actos de corrupción por un poder judicial que se encuentra seriamente cuestionado a su vez por una amplia gama de actores sociales. Llamativamente estas denuncias tienen un denominador común: estar dirigidas a aquellos simpatizantes del gobierno anterior.

La justicia se expedirá e investigará estos hechos, pero a esta altura del partido el sistema judicial es en distintos niveles tan desconfiable como el escarmentado INDEC. De cualquier manera, es muy difícil asumir que las autoridades actuales hayan denunciado penalmente una práctica realizada en el censo en tono revanchista, así como también es difícil asumir que se clonen casos y se corrijan variables sin un mínimo detalle sobre la metodología utilizada y el objetivo final de dicha maniobra.

¿Lo poco que se sabe sobre el actual proceso de revisión censal muestra una relación continua con los mismos mecanismos del pasado reciente, en lo que a producción de información corresponde y en cuanto a su relación con sus usuarios y la sociedad en general? Siguiendo a Emigh et. al. la sociedad juega un rol fundamental aunque poco reconocido en los censos. Para estos autores es primordial el rol de los actores comunes en la producción de conocimiento oficial en los censos ya que en definitiva no se trata de un documento burocrático, sino de un logro colectivo. De acuerdo a esta perspectiva, los censos persisten como intervención débil allí donde hay poco vínculo entre el estado y la sociedad. Analizando las interacciones sociales alrededor de los censos modernos de Estados Unidos, el Reino Unido e Italia, los autores concluyen que allí donde hubo una intensa interacción y/o intervención social alrededor de los censos, el censo es una institución social vibrante. Donde hay poca interacción o la interacción está estrechamente enfocada (como en el caso de Italia) el censo es socialmente menos relevante.

Dentro del modelo interactivo que proponen (gráfico del post), encuentran que el rol del estado en la construcción de información ha sido variable, importante en algunos momentos aunque no en otros y que los censos producen conocimiento público y oficial en un grado tal que debe enfrentar distintas presiones sociales. Los autores sostienen que la calidad y funcionalidad/uso de la información como tal depende de la presión social. Un censo intervencionista depende en la coyuntura social en la cual distintos actores sociales están involucrados en la producción de información, creando un espacio en el cual el conocimiento es no solo producido, sino también entendido y fundamentalmente usado.

¿Cómo se dieron estos procesos alrededor de la etapa de planificación del censo 2010? ¿Y cómo se están dando ahora? En los preparativos del Censo 2010 sin duda existió clima organizacional que de ninguna manera fue óptimo, que pudo influir en parte en las causas de los problemas que enfrentó y enfrenta aún hoy el proyecto censo. Esto contrastó con las recomendaciones internacionales que sugieren la formación de un comité asesor del censo, invitando para ello, en calidad de miembros, a actores relevantes, responsables de alto nivel, ciudadanos ‘prominentes’, profesionales senior y políticos, no sólo como contribución técnica o estratégica sino también y fundamentalmente, para mejorar la aceptación general del programa censal. En efecto, el CELADE menciona que

“Los censos son proyectos nacionales que deben tener respaldo y apoyo no solo de todas las dependencias administrativas del Estado pertinentes, sino también del cuerpo político, del periodismo y de todos los sectores generadores de opinión. Por lo tanto, una integración amplia de este comité́ puede contribuir a superar barreras para que el proyecto sea efectivamente de interés nacional y no solo gubernamental. Se debería procurar que todos los actores relevantes lo apoyen o al menos no lo cuestionen. Los cambios, innovaciones, particularidades y precauciones que involucra un proceso censal exigen contar con el máximo apoyo desde el principio, para colaborar con la comprensión y aceptación de la operación censal por parte de los ciudadanos” (2014b, p. 53).

En definitiva, no hubo una aceptación y apoyo sistemático al operativo, en un contexto donde los canales de comunicación entre el organismo y los usuarios estuvieron más bien cerrados.

Los que muestran las tareas pre, las censales y las pos, es que tanto en la organización previa, el procesamiento de las bases de datos (validación, edición e imputación) y la publicación de resultados fue realizado y decidido por un reducido número de personas en un contexto de crisis de confianza pública instalada ya no sólo sobre el INDEC en su conjunto, sino también sobre los resultados del censo.

Más allá de las personas involucradas en las decisiones institucionales, lo que muestran las relaciones sociales alrededor del censo 2010 son poco promisorias para los usuarios y la institución, quienes son los principales perjudicados. Lo que pasó antes forma parte del contexto en el cual hay que mirar lo hoy sucede. ¿Puede un censo ser el mejor desarrollado y usado con fines científicos y académicos y de política pública y a la vez ser socialmente poco relevante? ¿Cuáles fueron los mecanismos de planificación y procedimientos de sistematización de procesos instituidos en el INDEC para la planificación estadística a largo plazo? ¿Se contó con recursos adecuados, es decir, de estructura financiera y de personal habitual? ¿Se cuenta con estos elementos hoy en día? Todas estas cuestiones no esquivan a la actual coyuntura del censo 2010 ni a planificación del censo 2020.

Bibliografía citada

Bianchini, R., Feeney, G., y Singh, R. (2013). Metodología de trabajo, conclusiones y recomendaciones del informe de la comisión internacional para el censo de población y vivienda 2012. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile Disponible en: http://www.censo.cl/documentos/resumen-ejecutivo-censo2012-esp.pdf.

Cabella, W., Filgueira, F., Giusti, A., y Macadar, D. (2012). Informe de la comisión técnica honoraria para la evaluacion del Censo Uruguay 2011. Montevideo-Uruguay/ Santiago de Chile: Retrieved from http://unstats.un.org/unsd/censuskb20/KnowledgebaseArticle10703.aspx.

ONU. (2011). Manual de revisión de datos de los censos de población y vivienda. Revisión 1. 82/Rev. 1. División de Estadística. Naciones Unidas. Nueva York.

[1] Véase por ejemplo: http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/analisispais.pdf y http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/docmet.pdf.

[2] Véase http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv81634.pdf (pp. 588).

[3] Véase http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49230.pdf nota (2) página 3.

[4] Compárese por ejemplo la página 43 de http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf con el citado previamente.

Pingback: El futuro del Censo de Población 2020(?) en Argentina | OLAC